【開催報告】アルザス欧州日本学研究所(CEEJA)主催・法政大学国際日本学研究所(HIJAS)共催・東芝国際交流財団 (TIFO)後援 第2回国際シンポジウム NORTHERN LIGHTS 2: Japan’s Septentrional Regions in Early Modern Times 「近世日本列島北部地域の光と影」(2023年12月15日~17日)2024/01/09

アルザス欧州日本学研究所(CEEJA)主催

法政大学国際日本学研究所(HIJAS)共催

東芝国際交流財団 (TIFO)後援

“NORTHERN LIGHTS 2: Japan’s Septentrional Regions in Early Modern Times”

(近世日本列島北部地域の光と影)第2回 国際シンポジウム 開催報告

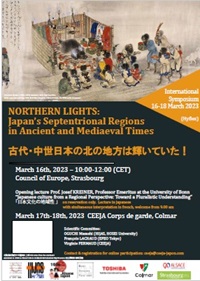

去る2023年12月15日~17日、フランス・アルザスにおいて標記の国際シンポジウムが開催された(対面とZoom Webinars利用によるHybrid-Flexible形式)。これはCEEJAが「日本における地方の魅力」というテーマで、(公財)東芝国際交流財団(Toshiba International Foundation=TIFO)の助成(2022年3月決定)を得て行われたものの第二回目の国際シンポジウムである。第1回に続き今回も、企画段階からHIJASが全面的に協力して構成した。第1回は古代中世に視点を当てたが、第2回は続く近世という時代に視点を当てた。

日本の地方の扱い方にはいろいろな切り口があるが、このシリーズでは焦点を北に当てて、日本史における北の地方について解説することとしている。

Scientific Committeeは、小口雅史(HIJAS)、François LACHAUD(フランス国立極東学院(EFEO) )、Virginie FERMAUD(CEEJA)の3名。第2回のタイトルはNORTHERN LIGHTS 2 : Japan’s Septentrional Regions in Early Modern Times。邦題は「近世日本列島北部地域の光と影」とさせていただいた。

15日に開会セレモニーがPalais de l’Europe(Le Conseil de l’Europe, Strasbourg。ヨーロッパ評議会)Salle n°10で行われた(写真1)。

(写真1)Palais de l’Europeの外観

まず開会の挨拶が行われ、CEEJA所長のCatherine TRAUTMANN氏(写真2)、(公財)東芝国際交流財団 専務理事の大森圭介氏(写真3)、在ストラスブール日本国総領事の内田浩行氏(写真2)、HIJASの小口(写真2)、EFEOのFrançois LACHAUD氏(写真2)の順に祝辞が述べられたが、小口は加えて、TIFOへの謝辞と今回のシンポの意義と内容についても概括的に触れた。

そのまま基調講演へと移り、HIJAS客員所員・国立アイヌ民族博物館館長の佐々木史郎氏より(写真4)、The Role of Indigenous Peoples in International Relations in Northeast Asia During the Early Modern Period(「邦題は北東アジアの近世的国際関係における先住諸民族の役割))と題して行われた。前回同様、素晴らしい会場での盛大な開会式となり、各方面にも好評であったとのことである。

午後から個別研究報告に入った。午後のテーマはJapan and Overseas Materials and Sources on the Ainu Mosir [Lands](在外アイヌ資料をめぐって)である(司会は小口)。Hans Dieter ÖLSCHLEGER氏(Lecturer, Universität Bonn )が、The Ainu and their Culture in the Eyes of Westerners. A Short Overview of their Presentation in Ethnology and in Museums(欧・米におけるアイヌ研究史とコレクション)と題して報告し、佐々木利和氏(HIJAS客員所員、北海道大学アイヌ・先住民センター招へい教員)がAn Illustrated Compendium of the Everyday Life of the Ezo (Ezo seikei zusetsu) and Some Observations on the Vienna World Fair(『蝦夷生計図説』、そしてウィーン万博のアイヌ資料)

と題して報告した。

(写真2)左より フランス国立極東学院 François LACHAUD氏 CEEJA所長 Catherine TRAUTMANN氏 在ストラスブール日本国総領事 内田浩行氏 国際日本学研究所兼担所員・法政大学文学部教授 小口雅史 |

(公財)東芝国際交流財団専務理事 大森圭介氏 (写真3、ZOOM参加) |

国際日本学研究所客員所員・国立アイヌ民族博物館館長 佐々木史郎氏(写真4) |

2023年12月16日・17日 会場:CEEJA施設内(写真5) |

翌16日からは、会場をColmarのCEEJAに移して開催された(写真5)。以後の共通テーマは、Ainu Moshir in the Tokugawa Era / During the Edo Period (1603-1867) 近世社会におけるアイヌモシㇼ(aynu mosir)で、地域別に報告をそろえた。16日は、司会はCEEJA副所長 Regine Mathias氏で、まず樺太編として、中村和之氏(HIJAS客員所員、函館大学商学部教授)による「清代の謝遂『職貢図』に見えるカラフトアイヌ」、北海道編として松本あずさ氏(HIJAS客員所員、藤女子大学文学部准教授)による「近世日本の支配と北海道アイヌの交易世界」、佐々木史郎氏による「衣服の素材に見るアイヌの歴史」、千島編として谷本晃久氏による「北の東西交流と千島アイヌの世界」(北海道大学大学院文学研究院教授)、本州アイヌ編として、François LACHAUD氏による「オシラ様の遍歴 — 北日本の神の系譜 —」と続いた。

17日は前日に続き本州アイヌ編として、村上一馬氏(宮城県利府高等学校教諭)による「アイヌとマタギの狩猟を対比する~17,18世紀の弘前藩~(ZOOM報告)」、小口による「蠣崎氏をめぐって-津軽安藤氏その後」、瀧本壽史 (弘前大学教育推進機構キャリアセンター特任教授)氏による「本州アイヌの在りようと蝦夷錦の受容をめぐって(ZOOM報告)」と続いた。最後にNorthern Lights III 3年目への展望 として、谷本晃久氏から「北海道「開拓」の光と影~アイヌ民族にとっての近代~」という問題提起・エンディング報告がなされ、全体の質疑応答の後に無事にシンポジウムを閉じることができた。

なお内容の詳細については、後日、第1回分と合わせて英文の報告書を刊行することとなっているのでそれを参照されたい。

またシンポジウム終了後、報告者一行は、ÖLSCHLEGER氏の斡旋で、ドイツのケルンに赴き

Rautenstrauch-Joest-Museum Köln(ケルン民族学博物館) にてアイヌ・コレクションの調査を実施した。休館日にもかかわらず収蔵庫を案内していただいた東洋部長 Frau Dr. Schmid氏に厚く謝意を表したい。

【執筆:小口雅史(国際日本学研究所兼担所員・法政大学文学部教授)】