【開催報告】シンポジウム「摺物にみる江戸狂歌人の知識と教養」(2025年3月4日(火))2025/05/07

国際シンポジウム

「摺物にみる江戸狂歌人の知識と教養」

■日時:2025年3月4日(火)10時から17時

■会場:法政大学市ヶ谷キャンパス 富士見ゲートG402 *対面のみ

去る2025年3月4日、科学研究費補助金(基盤C)「江戸狂歌資料による大衆的作者=読者の教養の研究」(研究代表者・小林ふみ子)による国際シンポジウム「摺物にみる江戸狂歌人の知識と教養」を開催しました。

プログラムはこちら https://hijas.hosei.ac.jp/news/20250304info.html

摺物とは、江戸時代に私家版によって一枚摺りとして刊行された木版印刷物の総称で、江戸時代後期に流行した狂歌の愛好者たちが、自詠とともに浮世絵師らの挿絵を板行してさかんに制作しました。とくに毎年、自身やそのなかまたちの機知や発想を競いあうように新春の配り物として発行した摺物は、狂歌人たちにとって自己の教養やセンスを誇示する機会でした。それだけにそれらの作品はこの人びとの知識や教養の範囲を知るうえで重要な手がかりとなっています。

彫り摺りに惜しみなく贅を尽くしたその作品は工芸的な美麗さから、早くより海外で愛好されて欧米にコレクションが多く、その研究も長らく海外の研究者によって行われてきました。このたびも、浮世絵研究の第一人者として摺物研究を牽引する浅野秀剛氏(大和文華館・あべのハルカス美術館館長)とともに、90年代より数々の摺物コレクションの調査・研究を手がけられてきたジョン・T・カーペンター氏(メトロポリタン美術館学芸員)、狂歌摺物を博士学位論文のテーマとして以来このジャンルを研究されてきたダン・コック氏(オランダ国立ライデン世界博物館学芸員)を発表者に迎えて開催しました。さらに、物語研究の立場から享受史の一環として摺物研究をされてきた馬場淳子氏(立教大学日本学研究所研究員)、江戸狂歌研究者の牧野悟資氏(東京都立大学等非常勤講師)、浮世絵研究の視点から摺物の調査・展示をされてきた中堅・若手の山際真穂氏(すみだ北斎美術館)、櫻井貴基氏(北斎館)にも最新の研究の成果を発表いただくことができました。さらに浮世絵・近世文学の研究者を中心に30余名の参加者のかたがたとの質疑・討論によって多角的に狂歌摺物を考察する貴重な機会となりました。

本シンポジウムの成果は、2025年度中に書籍として刊行することを予定しています。

小林ふみ子(法政大学文学部教授・国際日本学研究所兼担所員)

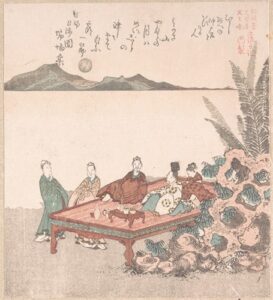

窪俊満画 松風台ら制作「土佐日記」より「むかし阿べの仲麻呂といひける人」(色紙判摺物) Metropolitan Museum of Art, JP2086, |

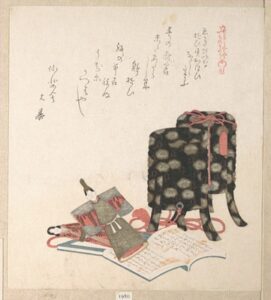

窪俊満画 伯楽舎ら制作「とりかへばやものがたり」より「ゑかきひいな遊び貝おほひなどしたまふ」(色紙判摺物) Metropolitan Museum of Art, JP1980, |

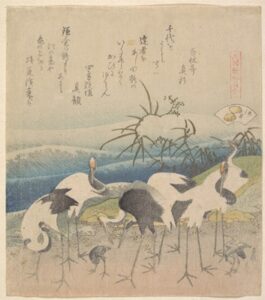

北斎画 四方連制作 「元禄歌仙貝合」より「あし貝」(色紙判摺物) Metropolitan Museum of Art, JP1873, https://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/60025580 |

辰斎画 四方連制作 「永正年間何曾合」より「妻戸のまよりかへる 松 東大寺所蔵 子日鋤柄」(横十二切判摺物) Metropolitan Museum of Art, JP2245, |